堺人物

當津古來名譽の人物を撰んでこゝに載す

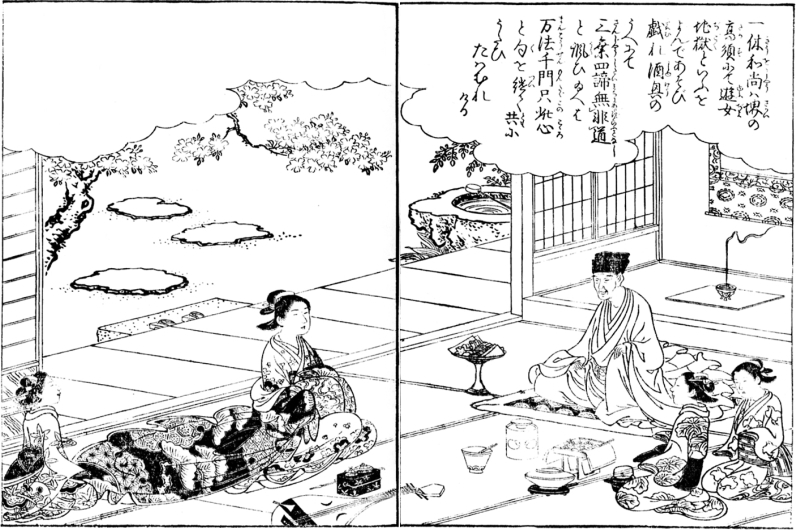

遊女地獄

一休和尚は堺の髙須にて遊女地獄といふをよんであそび戯れ酒興のうへにて

三乗四諦無レ非レ道

と諷

万法千門只此心

と句

むかし當津北莊髙須

此遊女

未來

せめて懺悔

此名世に名髙

きゝしより見ておそろしき地獄

こゝろの鬼

一休和尚これを聞給ひ眞

髙須

南北のみな鳥ともがとらるゝはたゞ一もつのたかす也けり 半井卜養

今に見る遊女地獄

地獄太夫

月岡芳年『新形三十六怪撰』より「地獄太夫悟道の図」

河鍋暁斎「閻魔と地獄太夫図」 プライスコレクション

地獄太夫(じごくたゆう、生没年不詳)は、室町時代の遊女。梅津嘉門景春のむすめで幼名を乙星という。

人物

如意山中で賊にとらわれたが、あまりの美貌のため遊女に売られ、泉州堺高須町珠名長者に抱えられた。現世の不幸は前世の戒行が拙いゆえであるとして、自ら地獄と名乗り、衣服には地獄変相の図を繍り、心には仏名を唱えつつ、口には風流の唄をうたったという。

一休宗純が堺に赴いた時(一休が名高い地獄太夫を見に行ったとも言われる)、この遊女が一休を目に止め

「山居せば深山の奥に住めよかし ここは浮世のさかい近きに」

と歌を送る。単に訳せば「山居(山に住む、つまり出家して寺にいる者を暗喩)しているなら、山の奥に篭っているべきでしょう。ここは浮世の境に近いところですよ」という程度だが、この場合「さかい」を「堺(当時の大都会)」とかけており、また「浮世のさかい近く」全体では、あの世とこの世の境界付近、つまり「地獄(遊郭そのものの隠喩と自分自身の名前)の周辺」とかけている。従って、「出家して俗世と無縁のはずのお坊さんが、山の寺に居らずこんな俗世の中の俗世極まる場所で何をしているのか」もっと言えば「山猿坊主は山に引っ込んでればいい。ここは都会の遊郭、自分の領域」という暴言とも取れる歌を詠んだのである。これに対して一休は

「一休が身をば身ほどに思わねば 市も山家も同じ住処よ」

と返す。意味としては「自分はこの身を何とも思わないので(禅宗で言う「空」の悟り)、どこにいても同じことだ」ということになるが、地獄太夫への返歌と考えれば「どこにいようと(あるいは、遊郭で女遊びしようと)俺の勝手」くらいの意味であるとも取れる。その上で、この遊女こそかの名高き地獄太夫であると知ったことから

「聞きしより見て恐ろしき地獄かな」

と歎賞するのである。これも単に訳せば「地獄というのは、実際に見てみると聞いていたより遥かに恐ろしいな」というだけであるが、ここでの「地獄」は当然地獄太夫本人を暗喩する。「恐ろしい」は「人々から聞いた『地獄』の評価」を意味する訳であるから、「地獄太夫が大変に美しい、そして傑出した遊女である」という前評判のことを暗喩する。つまり「実際に見ると、聞いていたより遥かに美しいし、大した女だ」という褒め言葉でありつつ、しかし自分を目に止めていきなり暴言を歌に詠む機転や胆力に対して「恐ろしい」という意味をも込めている訳である。これを受けた太夫はさらに

「しにくる人のおちざるはなし」

と下の句を付けてみせるが、これは「死んで来た人は皆(地獄に)落ちる」という仏教感にかけて、「(自分のところに女遊びを)しに来る人は、みんな(自分に)オチる」という返しであり、つまり「私と一事に及ぶつもりなら、あなたも覚悟しなさい」と牽制するのである。ただ、これらの句については

一休「聞きしより見て『美しき』地獄かな」→太夫「『いき』くる人のおち『ざらめやは(も)』」

とする説が根強い。江戸後期に活躍した浮世絵師・山東京伝が刊行した『本朝酔菩提全伝』の中で描かれるやり取りがそうなっているためと思われるが、まず第一に当時の一般的理解として「地獄」が「美しいところ」という事はあり得ない。また、これらのやり取りについて最初の記述がある『一休関東咄』は、『本朝酔菩提全伝』より100年以上前に編纂されたものである。従って、当初の表現が何らかの原因で変化して伝わった(あるいは山東京伝が恣意的に変えた)と考えるのが妥当であるが、一休禅師の生き様を考えれば、敢えて「美しい」と一般的な理解の逆をそのまま上の句に据え、それを受けた太夫が同様に一般的な理解の逆として「(死んだ者ではなく)生き来る人が落ちる」と返した、ということもあり得たかも知れない。ただ、この場合はそれぞれの歌に込められる暗喩が減じてしまう。

いずれにせよ、この出来事を機に2人は師弟関係を結んだと言われ、有名な狂歌「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」は、一休が太夫に贈ったものとする説もある[1]。

地獄太夫は「我死なば焼くな埋むな野に捨てて 飢えたる犬の腹をこやせよ」という辞世の句を残して若くして亡くなったが、最期を看取った一休は、泉州八木郷の久米田寺に塚を建てて供養したといわれる[1]。ただしこれも山東京伝の創作であるとされる。

山東京伝の「本朝酔菩提」に描かれており、江戸時代から明治時代にかけては数々の絵師により絵画の題材にもなっている[1]。特に河鍋暁斎は、版画・肉筆問わずしばしば地獄太夫を描いている。

【出典:Wikipedia 地獄太夫】